| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |

| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |

ただの変色じゃない?!5人に1人が当てはまる!エナメル質形成不全

こんにちは。院長の宮田です。

2月といえば節分ですね。節分で食べられる福豆は堅そうな見た目をしていますが、衝撃や圧力には意外ともろく、噛むと簡単に割れるのが特徴。

これは内部や表面の構造によるものと言われています。

実は、これは歯も同様です。歯の表面は鉄よりも硬いと言われる「エナメル質」でできていますが、これが十分に育たないまま生えてきてしまうことがあり、トラブルの原因となることがあります。特にお子さんに多く見られるため、注意が必要です。

● 子どもの5人に1人!?

意外と多い「エナメル質形成不全」

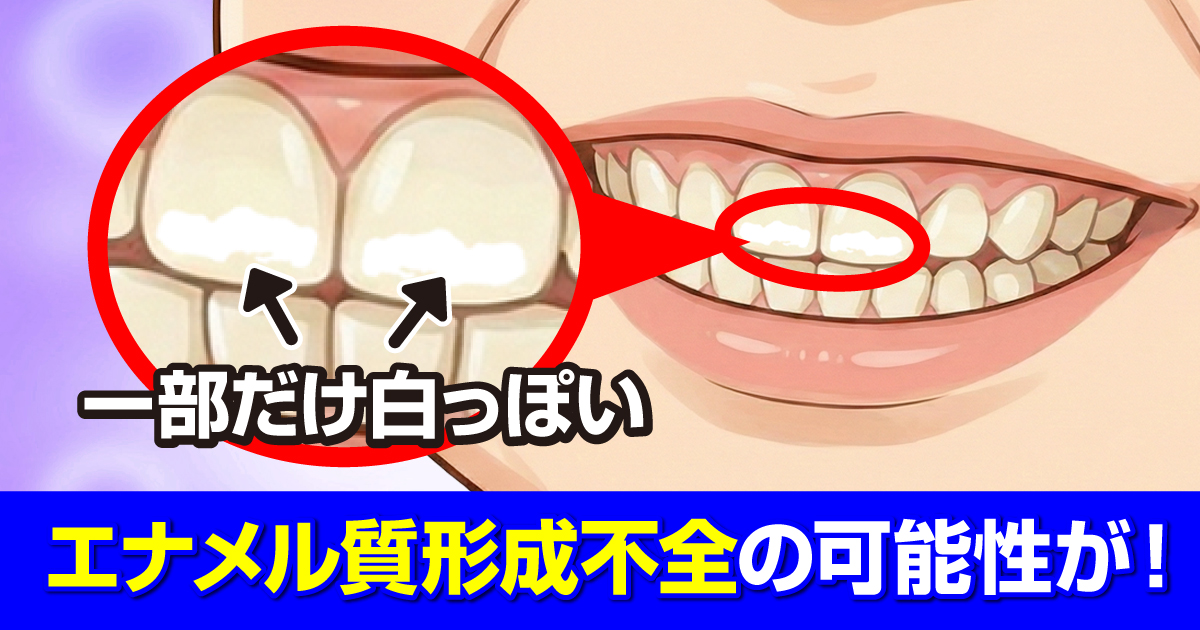

毎日の仕上げみがきの中で、「この歯だけ色が違う気がする」「一部だけ白っぽい」と感じたことはありませんか?

こうした変化は、「ただの色ムラかな」「成長の途中だからかな」とつい見過ごしてしまいがちですが、エナメル質が十分に育たずに生えてきてしまう、「エナメル質形成不全」の可能性があるので要注意です。

エナメル質が不十分だと、本来あるはずの丈夫なバリアが薄くもろいため、健康な歯よりも欠けやすかったり、むし歯になりやすかったりするのが特徴です。

これは決して珍しい症状ではなく、日本小児歯科学会の報告などでも、子どものおよそ5人に1人に見られるとされています。見た目の違いだけで済むこともありますが、将来的なトラブルを防ぐためにも「もしかして…」と思った時点で歯科医院に相談しておくと安心です。

● むし歯リスクが急上昇!特に「奥歯」は要注意

エナメル質形成不全のあらわれ方はさまざまで、軽いものは白い斑点や色ムラが見られる程度で、痛みはほとんどありません。一方で、重いケースになると歯の表面がデコボコしたり、内側にある象牙質という柔らかい層が見えてしまったりすることもあります。

こうした歯は外からの刺激に対する守りが弱く、健康な歯よりもむし歯になりやすいうえ、進行も速い傾向があります。

特に注意したいのが、6歳前後に生えてくる奥歯の永久歯(6歳臼歯)にエナメル質形成不全が見られた場合です。

生えかけの奥歯は歯ぐきに隠れているので、歯ブラシが届きにくく汚れが溜まりがちです。さらに、エナメル質形成不全の歯はしみやすいため、お子さんが痛がって歯みがきを嫌がり、磨き残しが増えてしまうこともあります。

前歯と違って奥歯は見た目の変化が見えにくいため、親御さんによる日ごろのチェックが非常に重要です。

● 早めの相談がお子さんの歯を守る第一歩

エナメル質形成不全の歯はむし歯になってしまうと、あっという間に歯の神経まで進行してしまいます。ところが、残念なことに、エナメル質形成不全を健康な状態に戻す治療法は今のところありません。

だからこそ、エナメル質形成不全と診断をされた場合には必ず定期的に歯科医院へ通い、むし歯になっていないかをチェックしてもらうことが大切です。

小さな気づきを大切にしながら、お子さんの歯を私たちと一緒に守っていきましょう。

中央歯科医院

〒367-0041 埼玉県本庄市駅南2-15-3

TEL:0495-21-1807

URL:http://www.chuo-dental.com/

Googleマップ:https://g.page/r/CUT2UfINpqkFEAE?gm

自分では気づけない?「口臭」を解決するには

あけましておめでとうございます。院長の宮田です。本年もどうぞよろしくお願いいたします。

寒さが本格的になり、吐く息が白くなるような日々が続いています。

このように寒い時期は空気が乾燥しがちです。風邪を引きやすくなりますので、体調管理には十分お気をつけください。

乾燥していると、風邪以外にも気になるのが「口臭」。自分自身の口臭には気がつきにくいので注意が必要です。

● なぜ、自分の口臭は自分でわからない?

他人の口臭が気になったとき、「もしかして自分も…」と不安になったことがある、という方も多いのではないでしょうか。日本歯科医師会が男女1万人に行ったアンケート調査でも、約8割の人が「自分の口臭が気になった経験がある」と回答しています。

ところが多くの場合、私たちは自身のお口のニオイを自分で感じ取ることができません。なぜなら、人間の嗅覚には同じニオイを嗅ぎ続けるとその刺激に慣れてしまい、ニオイを感じなくなるという性質があるためです。他人の家のニオイはわかるのに、自分の家のニオイには気づきにくいのも、実はこの性質が関係しています。

● 口臭のなかには「治療」が必要なケースも

朝起きた時やニンニク料理を食べた後など、程度の差はあれ、口臭は誰にでもあるものです。一方で、口臭の中には適切な治療をしないと改善しないものも存在します。それが「病的口臭」です。

病的口臭は進行した歯周病や大きなむし歯、不適合なつめものなど、その9割はお口の中に原因があるといわれています。

丁寧に歯みがきをしていても周囲に口臭を指摘されたり、毎日同じようなお口の不快感(ねばつき・渇きなど)が続いたりする場合は要注意。病的口臭は自然に治るものではないため、早めに原因を見つけて治療につなげることが大切です。

● 口臭は解決できる!一人で悩まず相談を

口臭はとてもデリケートな悩みであるため、誰にも言えず一人で抱え込んでしまうことも少なくありません。しかし、市販のケア用品や自己流のチェックでは限界があります。

自分では気づきにくい口臭だからこそ、歯科医院で適切な治療を受けることが解決への近道です。

「自分の口臭が気になる」と不安になったときはどうか一人で悩まず、お気軽にご相談ください。

中央歯科医院

〒367-0041 埼玉県本庄市駅南2-15-3

TEL:0495-21-1807

URL:http://www.chuo-dental.com/

Googleマップ:https://g.page/r/CUT2UfINpqkFEAE?gm

指しゃぶりだけじゃない!子どもの歯並びを乱す意外な習慣

こんにちは。院長の宮田です。

12月には子どもたちにとっての一大イベント、冬休みがあります。年末年始のお休みにはおじいちゃんおばあちゃんと会うというお子さんも多くいらっしゃるのではないでしょうか。

年末に家族みんなが集まると、子どもの成長がよりはっきり見えるものです。背が伸びたり顔つきが変わったりと、目に見える変化がある一方で、お口の中も着実に成長の途中にあります。

実は、この時期にはあごの成長や乳歯の抜け替わりが進むため、普段の何気ないクセが、歯並びやかみ合わせに影響しやすい時期でもあります。

● 指しゃぶりにお口ポカン…歯並びを悪くするクセ

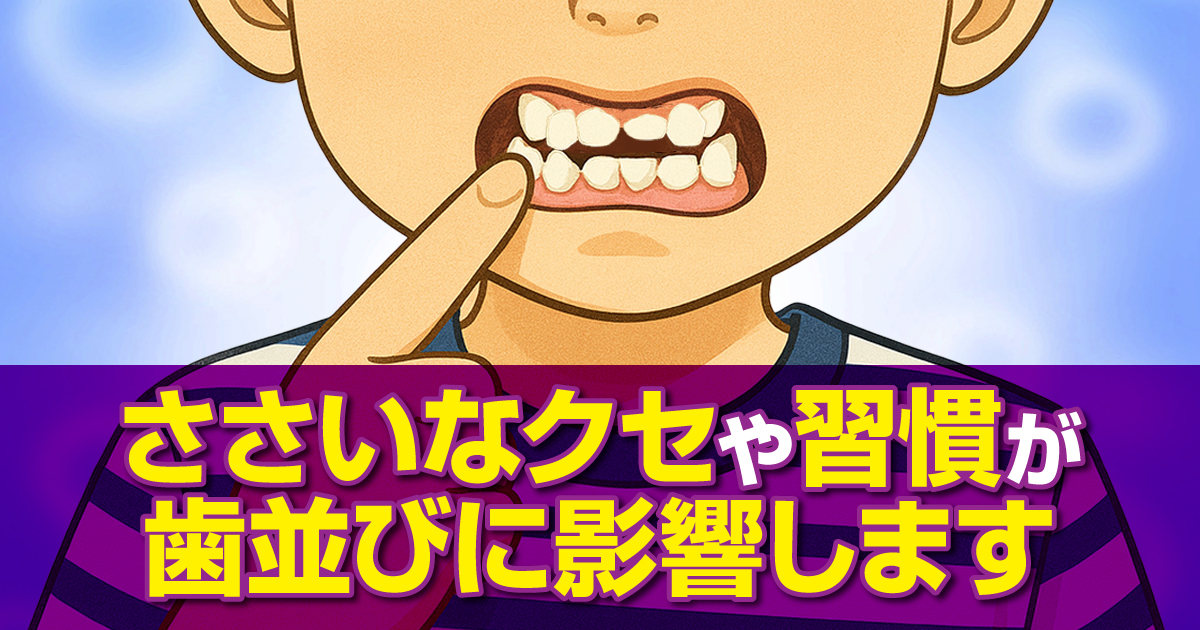

歯並びは「生まれつきのもの」と思われがちですが、実は生まれてからのささいなクセや習慣も大きく影響しています。

例えば、「指しゃぶり」やお口がポカンと開く「口呼吸」、前歯を押す「舌のクセ」などはその代表例です。これらのクセや習慣は歯やあごに不自然な力を加えるほか、お口周りの筋肉の正常な発育を妨げてしまいます。

その結果、歯やあごが受ける力のバランスが崩れてしまい、出っ歯や受け口、すきっ歯といった歯並びの乱れや、顔つきの変化につながってしまいます。

【こんなクセ・習慣は要注意!】

・口をポカンと開けている(口呼吸)

・指しゃぶりをしている

・舌を前に突き出すクセがある

・頬杖をよくつく

・下唇を噛む、または吸うクセがある

・爪を噛む

・うつぶせ寝、横向き寝が多い

● クセだけじゃない!見過ごしがちな「食べ方」のリスク

歯並びに影響する習慣は、普段の食生活の中にも潜んでいます。食事というと栄養バランスばかりに目が行きがちですが、「どう食べるか」もあごの成長や将来の歯並びを大きく左右します。特に、次のような食べ方には注意が必要です。

・奥歯で噛まない「丸のみ食べ」

よく噛まずに飲み込むとあごを動かす回数が減り、発達が十分に進まなくなります。その結果、将来歯が並ぶためのスペースが不足する原因になります。

・お口が開いたままの「クチャクチャ食べ」

お口を閉じて食べる習慣が身についていないと、唇の筋肉が十分に発達しません。歯を外側から支える力が弱まると、「出っ歯」などの歯並びの乱れにつながります。

・飲み込むときに顔がりきむ「無理やりゴックン」

飲み込むときに顔に力が入るのは、舌の使い方が未熟なサインかもしれません。このとき、舌で歯を強く押すクセがついてしまうと、歯並びに悪影響を及ぼします。

● 気になるサインは、早めに歯科医院でチェックを

以上のように、一見すると微笑ましく見える普段の何気ない習慣やクセが、実はお子さんの将来の歯並びを左右する重要なサインの可能性があります。「うちの子、少し気になるかも…」と感じたときが、お口の成長を見直す絶好のチャンスです。

歯並びを乱すクセの改善やお口周りのトレーニングについてアドバイスを行っていますので、ぜひお気軽にご相談ください。

中央歯科医院

〒367-0041 埼玉県本庄市駅南2-15-3

TEL:0495-21-1807

URL:http://www.chuo-dental.com/

Googleマップ:https://g.page/r/CUT2UfINpqkFEAE?gm

お口にも関係する?!骨粗しょう症との意外な関係

こんにちは。院長の宮田です。

11月も下旬になると、北陸から九州にかけて「寒ブリ」が旬を迎えます。寒ブリは冬の寒さに備えて脂と栄養をたっぷりと蓄えており、旨味はもちろん、健康にもよい食材です。

このブリには、骨を強くするカルシウムやビタミンDが豊富に含まれています。これらの栄養素は、骨の新陳代謝を支える大切な栄養素です。不足すると骨の密度が低下し、その結果、骨粗しょう症の原因になることもあります。

骨粗しょう症というと「足腰の病気」という印象を持たれる方が多いかもしれませんが、実はお口の健康にも深く関係しています。

● 骨粗しょう症と歯科ってどんな関係がある?

骨粗しょう症は歯や歯ぐきの土台となり、お口の健康に欠かせないあごの骨にも影響を及ぼします。

中でも、骨粗しょう症との関係が深いのは「歯周病」と抜歯を含む「外科処置」です。

● 骨粗しょう症が招く、歯周病の重症化リスク

歯周病は歯ぐきの腫れや出血だけでなく、炎症が進むとあごの骨を溶かし、最終的に歯が抜けてしまう病気です。

このような「骨を溶かす歯周病」に、「骨をもろくする骨粗しょう症」が合わさると、骨の破壊が加速し、歯を失う危険が一気に高まります。

歯周病は自覚症状がないまま進むことも多いため、骨粗しょう症の診断を受けている方は、特に異常を感じなくても定期的に歯科医院でチェックを受けることが大切です。

● 抜歯・インプラント手術など「外科処置」にも影響が!

さらに、骨粗しょう症の治療で使われるお薬は、抜歯やインプラント手術などの「外科処置」に影響を与えることがあります。

特に「ビスフォスフォネート製剤(BP製剤)」など、骨の吸収を抑えるタイプのお薬では、骨の治りが遅れたり、あごの骨が壊死(えし)する「顎骨壊死(がっこつえし)」という副作用が起きたりすることもあるため、注意が必要です。

このようなリスクを避けるためにも、骨粗しょう症を治療中の方は必ずその旨をお伝えください。受診の際は、お薬手帳を持参するとより安心です。

全身とお口は別々のものとつい考えてしまいがちですが、骨粗しょう症の他にも、糖尿病や高血圧、心臓疾患など歯科と深く関わる病気は少なくありません。現在治療中のご病気や服用中のお薬など、気になることがあればお気軽にご相談ください。

中央歯科医院

〒367-0041 埼玉県本庄市駅南2-15-3

TEL:0495-21-1807

URL:http://www.chuo-dental.com/

Googleマップ:https://g.page/r/CUT2

乳歯の生え変わりトラブル発生!「永久歯の本数」が原因かも?

こんにちは、院長の宮田です。

秋から冬にかけてりんごが旬を迎えます。りんごは果肉よりも皮に多くの栄養素が含まれていると言われています。皮つきのりんごは歯ごたえが強く、しっかりと歯が揃っていないと丸かじりは難しい食べものでもあります。

歯(永久歯)は通常28本、親知らずを含めると32本ありますが、それよりも多かったり、逆に少なかったりする人も実は少なくありません。特にお子さんでは、生えかわりの時期になっても「乳歯が抜けない」「永久歯がなかなか生えてこない」といった場合に、本数の異常が隠れていることがあります。

● 歯並びの乱れにつながることも…

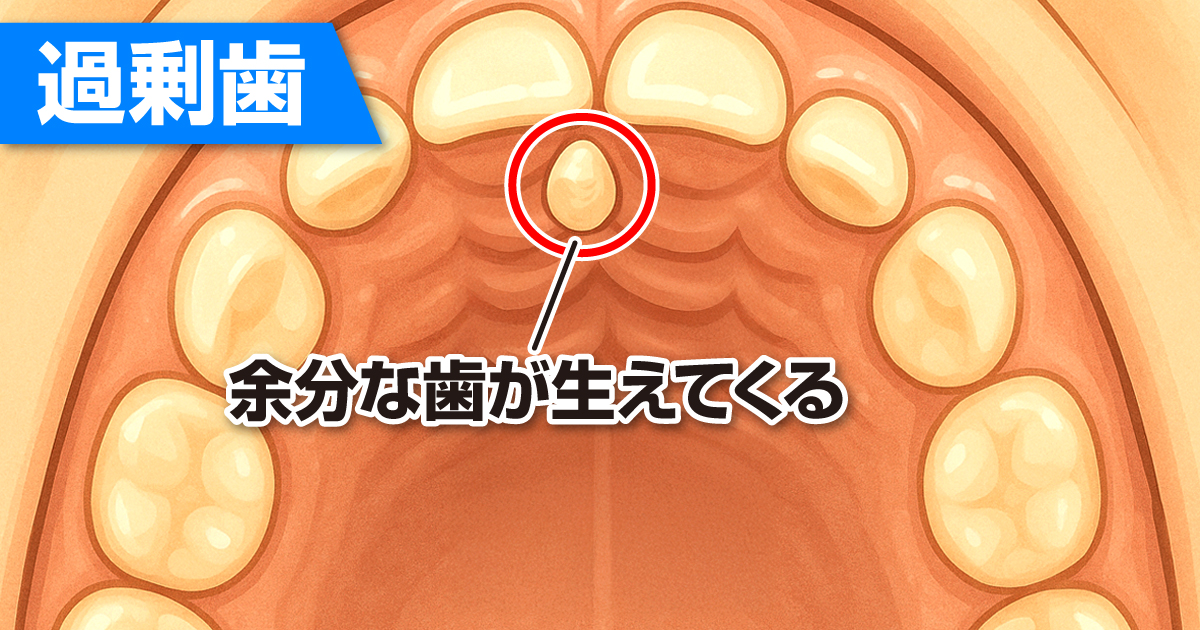

「過剰歯(かじょうし)」

過剰歯は本来の数より余分にできた永久歯で、上の前歯や下の奥歯に多く発生します。歯が多いのは良いことのようにも思えますが、実際は骨に埋まったままか、歯ぐきから少し出る程度で、きれいに生えることはほとんどありません。

そのため、永久歯が正しく生えるのを邪魔したり、歯の根を傷つけてしまったりと、思わぬトラブルに繋がることがあります。特に上の前歯に過剰歯があると、歯並びの乱れや前歯のすき間が目立つ原因になることもあるため注意が必要です。

● 乳歯がいつまでも残ることも…

「先天性欠如」

先天性欠如は、過剰歯とは反対に本来の数より歯が足りない状態です。日本では10人に1人と比較的多く、前から2番目や5番目の歯に起こりやすいのが特徴です。永久歯が生えてこないため、大人になっても乳歯がそのまま残ることもあります。

しかし、乳歯は永久歯に比べて根が短く弱いため、将来的に抜けてしまうリスクは避けられません。

● 「乳歯が抜けない」

「永久歯が生えてこない」ときには…

乳歯が抜けなかったり、永久歯が生えてこなかったりするのを放っておくと、お口全体の歯並びやかみ合わせに影響を与えてしまうことも。その場合は矯正などの治療方法があります。

一方で、歯の数の異常は痛みなどの自覚症状もないため、お子さん自身はもちろん、保護者も気づきにくいのが実情です。そのため、「生え変わりが遅い」「歯並びに違和感がある」といった理由で受診し、初めて診断を受けるケースも少なくありません。

したがって、乳歯から永久歯への生えかわりが始まる、6歳前後のタイミングで、一度チェックを受けておくと安心です。

お子さんの歯の生えかわりや歯並びに不安を感じたら、どうぞお気軽にご相談ください。

中央歯科医院

〒367-0041 埼玉県本庄市駅南2-15-3

TEL:0495-21-1807

URL:http://www.chuo-dental.com/

Googleマップ:https://g.page/r/CUT2UfINpqkFEAE?gm

【防災の日特集】災害時に命を守る口腔ケア

こんにちは。院長の宮田です。

9月1日は「防災の日」。この日は関東大震災が発生した日であることや台風が増えてくる時期であることから制定されました。

災害が発生すると、停電や断水などで普段通りの生活が難しくなるため、お口のケアが後回しになりがち。

しかし、こうした非常時こそ、しっかりと口腔ケアをすることがお口だけでなく、全身の健康を守るカギになります。

● 災害時こそお口のケアが命を守る!

避難生活が長引くと、食事の偏りや生活・睡眠の乱れ、心身のストレスから体調を崩してしまうことも少なくありません。そんな時、お口の中で増えた細菌が食べものやだ液と一緒に気管に入り込んでしまうと、風邪やインフルエンザ、肺炎などの感染症リスクが急激に高まります。

実は、過去の震災においても、口腔ケアの不足が原因とみられる呼吸器感染症が多くみられました。こうした背景から、非常時でもお口を清潔に保てるように、平時から備えておくことが重要です。

● 少量の水でできる!非常時のケアのポイント

水や物資が限られるなかでも、工夫次第でできるお口のケアがあります。非常時に備えて、以下の方法を覚えておくと安心です。

①歯みがき・うがい

一度にたくさんの水を使うより、少量の水で何回かうがいを繰り返すほうが効果的です。ペットボトルのキャップ1杯(5~10ml)を口に含んで軽くゆすぎ、吐き出す動作を数回繰り返しましょう。お茶でも代用可能です。

②歯ブラシがないときは拭き取りケアを

ティッシュやタオルで歯の表面を優しく拭うだけでも、汚れを減らせます。歯みがきシートやウェットティッシュを防災バッグに入れておくと安心です。液体ハミガキや洗口液があれば、より清潔に保てます。

③だ液を増やす工夫も忘れずに

だ液には、お口の中の汚れや細菌を洗い流す働きがあります。災害時は水分不足やストレスでだ液が減りがちなので、しっかりよく噛むことやだ液の分泌を促進させる「だ液腺マッサージ」なども積極的に行いましょう。

【防災バッグに備えたい口腔ケアグッズ】

・歯ブラシ

・洗口液やうがい薬

・歯みがきシートやウェットティッシュ

・デンタルフロスや歯間ブラシ

・入れ歯ケースや洗浄液、安定剤

● 普段のチェックが非常時の安心につながる

いざというときの備えは、防災グッズだけではありません。非常時に困らないためには、普段からお口の状態(むし歯や歯ぐきの腫れ、入れ歯の不具合がないかなど)を定期的にチェックしておくことが何より大切です。

避難生活が長引くと、ちょっとした不調が大きな負担に繋がることがあります。少しでも気になることがあれば、早めに歯科医院に相談しておきましょう。

中央歯科医院

〒367-0041 埼玉県本庄市駅南2-15-3

TEL:0495-21-1807

URL:http://www.chuo-dental.com/

Googleマップ:https://g.page/r/CUT2UfINpqkFEAE?gm

簡単には落ちない!?むし歯・歯周病の原因バイオフィルム

こんにちは。院長の宮田です。

連日厳しい暑さが続いていますが、この時期旬を迎えているのがアナゴ。一般的に魚は一番脂が乗っている時期が旬とされますが、アナゴは淡白でさっぱりとした味が好まれるため、脂の乗らない夏がおいしいといわれています。

そんなアナゴですが、表面はヌメヌメとしており、ヌメりがあることが新鮮な証拠であるそうです。

また「ヌメり」と言っても、ちょっと不快なヌメりもあります。例えば、お風呂の排水口や台所の水回りにできるヌメヌメ。これは「バイオフィルム」と呼ばれるものですが、実はお口の中にもできてしまうのです。

● 簡単に落ちない!バイオフィルムの強力バリア

バイオフィルムとは、細菌が集まってつくる強力な膜のこと。冒頭でも申し上げたとおり、身近なところでは、排水口にできる「ヌメり」も、バイオフィルムの一種です。

また、バイオフィルムはお口の中にもできてしまいます。このバイオフィルムには、むし歯や歯周病の原因となる細菌が集まっています。毎日歯を磨いているのに、むし歯や歯周病になってしまうのは、もしかするとバイオフィルムが原因かもしれません。

バイオフィルムの厄介なところは、表面にくっつく性質が非常に強く、簡単には剥がれない点です。しかもこの膜は、だ液や薬剤も入り込めないほど強力なバリアを持っており、細菌を守っているのです。

● 「ちゃんと磨いているのに…」に潜む落とし穴

排水口のヌメりが簡単には落ちないように、歯の表面も歯ブラシの毛先が正しく当たらなければ、バイオフィルムを落とすことはできません。

自己流の磨き方ではどうしても磨きグセがでてしまい、同じ場所に汚れが残ってしまいます。さらに、バイオフィルムは一度落としても、18時間程度で再び形成されるため、1日1回は時間をかけて丁寧に磨くことが大切です。

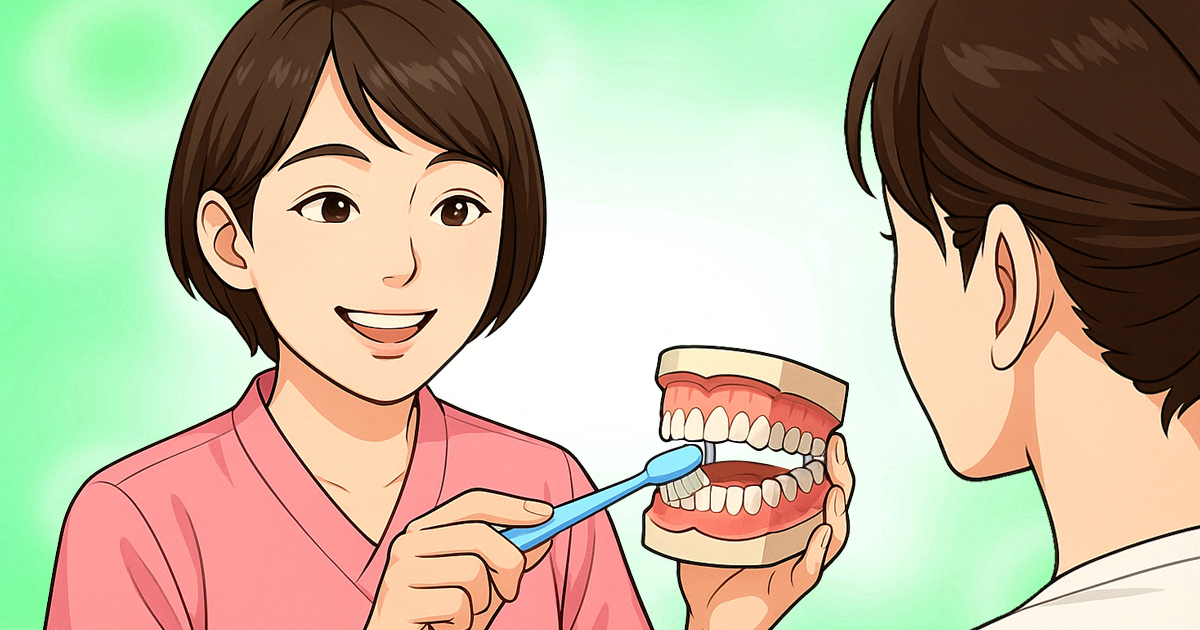

● 自己流卒業!正しい歯みがきはプロに学ぶ

今の磨き方で本当に汚れが落ちているかは、なかなか自分では判断できません。そんなときは、歯ブラシの当て方や動かし方などちょっとした工夫をプロから学ぶと、毎日のケアの質がぐんとアップします。

一方で、一度成熟した頑固なバイオフィルムは、歯ブラシのみで完全に取り除くことは困難です。さらに、どんなに丁寧に歯みがきをしていても、時間が経つとバイオフィルムは必ず形成されてしまいます。

だからこそ、定期的な歯科医院でのクリーニングで、きちんとリセットすることがお口の健康を守るカギになります。自分で落としきれないバイオフィルムは、プロの力を借りて確実に落としていきましょう。

中央歯科医院

〒367-0041 埼玉県本庄市駅南2-15-3

TEL:0495-21-1807

URL:http://www.chuo-dental.com/

Googleマップ:https://g.page/r/CUT2UfINpqkFEAE?gm

夏の飲みものに要注意!酸蝕症で歯が溶ける!?

こんにちは。院長の宮田です。

汗ばむ季節になると、炭酸やスポーツドリンクなど爽快感のある飲みものが恋しくなります。

しかし、こうした飲みものには「酸」が多く含まれており、知らず知らずのうちに歯の表面を溶かしてしまうことがあるため注意が必要です。

今回は、暑い季節こそ気をつけたい「酸蝕症(さんしょくしょう)」とその予防法についてご紹介します。

● 4人に1人がかかる「酸蝕症」とは?

酸蝕症とは、酸性の食べものや飲みもの、サプリメントなどによって、歯の表面がジワジワと溶けていく状態のことをいいます。ある調査では、約4人に1人が酸蝕症と診断されており、決して珍しい症状ではありません。

特に、暑くなってくるこれからの時期は、スポーツドリンクや炭酸飲料を飲む機会が増えていきますが、これらの飲料には糖分もさることながら、酸も多く含まれています。

酸性飲料を「ダラダラ飲み」していると、酸蝕症となってしまいますので、夏の水分補給はできるだけお水やお茶を選ぶようにしましょう。

● 健康に良い=歯に良いとは限らない

健康のために、ビタミン豊富なジュースや黒酢、乳酸菌飲料を毎日飲んでいるという方も多いでしょう。しかし、こうした「体に良い」「疲労回復に効く」といわれている食品の多くは、酸が豊富に含まれています。したがって、「健康に良い習慣」が必ずしも「歯にとって良いとは限らない」のです。

以下のような症状に思い当たる場合は、酸蝕症の可能性があります。一度、歯科医院で詳しい検査を受けてみましょう。

【酸蝕症のセルフチェック】

・歯が丸くなったように見える

・前歯の先が透けて見える/欠けやヒビがある

・歯にツヤがない/白濁している

・冷たいものや酸っぱいものがしみる

・奥歯の溝や凹みが目立つ

● 酸蝕症を防ぐためにできること

酸蝕症は、普段のちょっとした工夫で防ぐことができます。以下のポイントを意識して実践しましょう。

ポイント1:酸性の飲食物を摂ったあとは、水でお口をゆすいで酸を洗い流す。

ポイント2:酸性の飲みものは食事と一緒に摂る(牛乳やヨーグルトなど、カルシウムを多く含む食品と一緒に食べると酸の影響が和らぎます)

酸蝕症は初期のうちは自覚しにくく、気づいたときには歯が大きく溶けてしまっていることも少なくありません。気になる症状がある方はもちろんのこと、症状がない方でも定期的に歯科医院でチェックを受けることが大切です。少しでも気になることがあれば、お気軽に当院へご相談ください。

中央歯科医院

〒367-0041 埼玉県本庄市駅南2-15-3

TEL:0495-21-1807

URL:http://www.chuo-dental.com/

Googleマップ:https://g.page/r/CUT2UfINpqkFEAE?gm

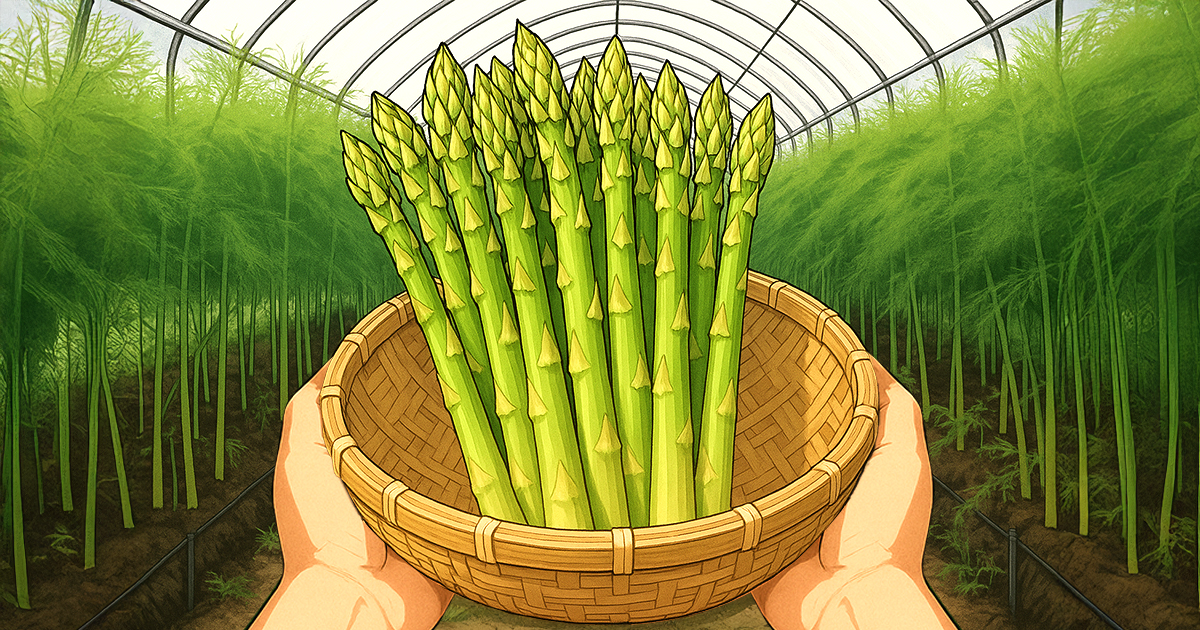

ご飯を上手に食べられなくなると認知症リスクが高くなる!?

こんにちは。院長の宮田です。

アスパラガスは春から初夏にかけて旬を迎える野菜で、なんと1日に10cm程度も伸びるそうです。

そんなアスパラガスはシャキシャキとした独特の歯ごたえが魅力のひとつ。しかし、お口の機能が低下してしまうと、上手に食べることができなくなり、食感を楽しむことも難しくなってしまいます。

● 加齢と共にご飯が食べられなくなる

年齢を重ねるごとに身体のさまざまな機能が低下していきますが、お口の機能もそのひとつです。お口の機能が低下すると、歯があったとしても食べものを上手に噛むことやお口の中で丸めることが苦手になり、飲み込むことも難しくなってしまいます。

すると、お米やパン、麺類といった炭水化物中心のやわらかく、食べやすいものばかりを好むようになり、だんだんと食事の種類や栄養バランスが偏ってしまうのです。

● ご飯が偏ると認知症リスクが高くなる

人間の身体は食べものを噛むことによって、脳へと血液が送り込まれる仕組みになっています。しかし、やわらかい食べものに食事が偏ると、噛む回数が減ってしまうため、脳血液量が減っていきます。

脳は血液が送り込まれることで刺激を受けて、神経活動が活発になります。つまり、脳血液量が減少することが神経活動の低下につながり、やがて記憶力や集中力といった認知機能までもが低下してしまい、認知症リスクが高くなってしまうのです。

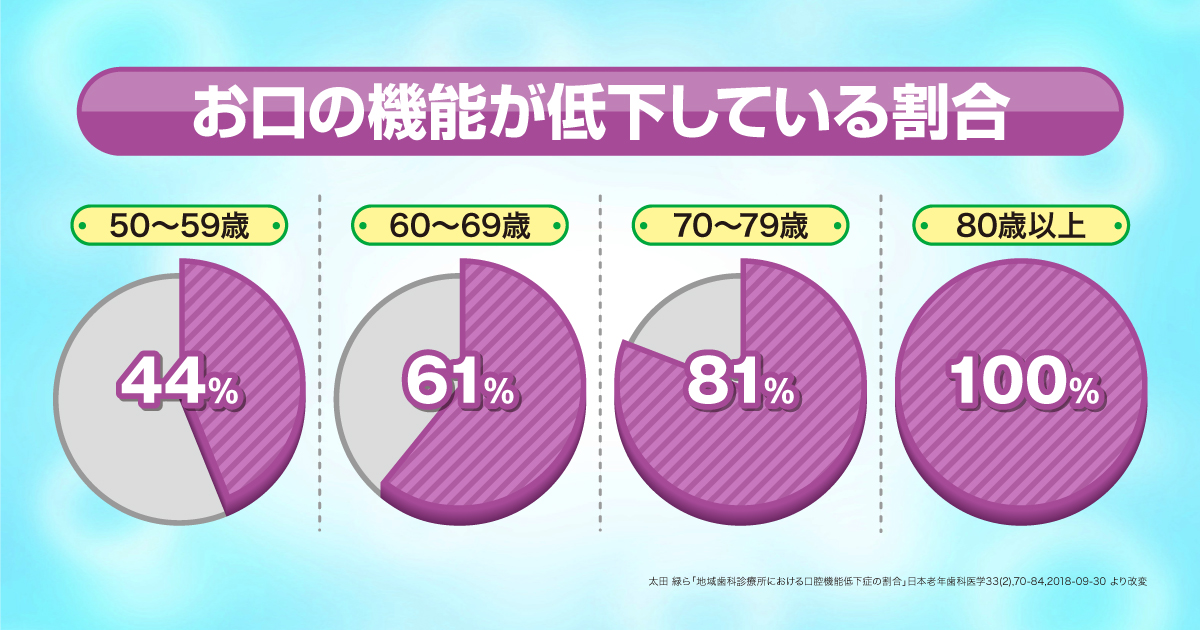

● 50代から自覚症状なく進行する!?

お口の機能が何歳ぐらいから低下していくのか、ご存じでしょうか?実は、50代の4割の方はお口の機能が低下していると言われています。その後も年齢を重ねるごとにお口の機能が低下している方の割合は増えていき、80代ではなんと100%の方が何らかの機能低下を抱えている、という研究結果も。

お口の機能が低下してしまっても、早期に気がつくことができれば、トレーニングによって回復したり、機能を維持したりすることができます。

50歳以上であれば、どなたでも健康保険を利用してお口の機能が低下しているかどうかの検査を受けることができます。その検査結果や生活習慣に応じて、患者さま一人ひとりのお口に合ったトレーニング方法もお伝えしています。

認知症を予防するためにも、気になる方はぜひお早めにご相談ください。

中央歯科医院

〒367-0041 埼玉県本庄市駅南2-15-3

TEL:0495-21-1807

URL:http://www.chuo-dental.com/

Googleマップ:https://g.page/r/CUT2UfINpqkFEAE?gm

「洗口液」で手軽にワンランク上のお口のケアを!

こんにちは。院長の宮田です。

4月は衣替えをして冬物の衣類や布団などをしまう方もいらっしゃるのではないでしょうか。たとえ1回しか着ていなくてもこれらには汗や皮脂がついているので、しまう前に洗うことをおすすめします。

衣類や布団を洗うことも大切ですが、お口の中をきれいに洗うこともまた大切です。そんなお口をきれいにするケア用品に「マウスウォッシュ(洗口液)」があります。

● 洗口液ってどんなもの?

洗口液はお口の中を清潔にしてスッキリさせたり、気になる口臭を防いだりするために使用するオーラルケア用品です。これに加えて、近年はむし歯や歯周病の予防、ドライマウスの改善など、目的に応じたさまざまな製品が販売されています。

使い方はとても簡単で、通常は歯みがきの後に適量(製品の用量に従いますが、多くは10~20ml)をお口に含み、30秒ほどブクブクとすすいだ後に吐き出します。歯ブラシが届きにくい部位まで行きわたるように意識するのがポイントです。

● 洗口液を使うと、こんなにいいことが!

洗口液は、日常のオーラルケアを補完する便利なアイテムです。毎日の歯みがきにプラスすることで、以下のようなメリットが得られます。

(1)お口の中の細菌を減らす

殺菌成分配合の洗口液を使うと、お口全体の細菌数を減らし、むし歯や歯周病、口臭を効果的に予防できます。

(2)気になる「お口の乾燥」にも効果的

保湿タイプの洗口液は、乾燥しがちなお口の中を潤し、ドライマウスの症状を和らげる効果があります。

(3)ブラッシングが困難な状況での補助

外出先や妊娠中のつわりなど、歯みがきが難しい時でも手軽にお口の中を清潔に保てます。

(4)緊急時の一時的な対策として

災害時などで水が使えない状況下でも、洗口液があればお口を清潔に保つことができます。防災グッズとして備えておくと安心です。

● 選び方と使用上の注意点

洗口液には「化粧品」と「医薬部外品」の2つのタイプがあります。

・化粧品:お口の浄化や口臭予防を目的としたもの

・医薬部外品:むし歯や歯周病予防などの効果が期待できる薬効成分を含むもの

洗口液を選ぶ際は、自身が求める効果に合った製品を選ぶことが大切です。ただし、洗口液はあくまで補助的なケア用品であり、歯みがきの代わりにはなりません。また、使いすぎると口内環境のバランスを崩すおそれがあるため、使用量や頻度を必ず守るようにしましょう。

洗口液の効果を十分に引き出すには、歯医者さんで歯垢や歯石を除去し、お口の中を清潔な状態にしてから使い始めるのがポイントです。また、どの製品が自身に合っているかは、お口の状況によって異なります。最適な洗口液の選び方や使い方など、ご不明な点がありましたらお気軽にご相談ください。

中央歯科医院

〒367-0041 埼玉県本庄市駅南2-15-3

TEL:0495-21-1807

URL:http://www.chuo-dental.com/

Googleマップ:https://g.page/r/CUT2UfINpqkFEAE?g